「Google Workspaceって便利そうだけど、機能が多すぎて何から学べばいいかわからない…」そんな悩み、ありませんか?

私も同じでした。Gmailは使っているけれど、スプレッドシートやGoogleドライブの便利な使い方は知らない。Google Meetでのオンライン会議も、基本機能しか使えていない。そして最近話題のAI機能「Gemini」に至っては、存在すら知らなかった——。

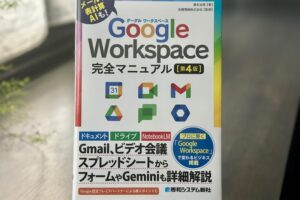

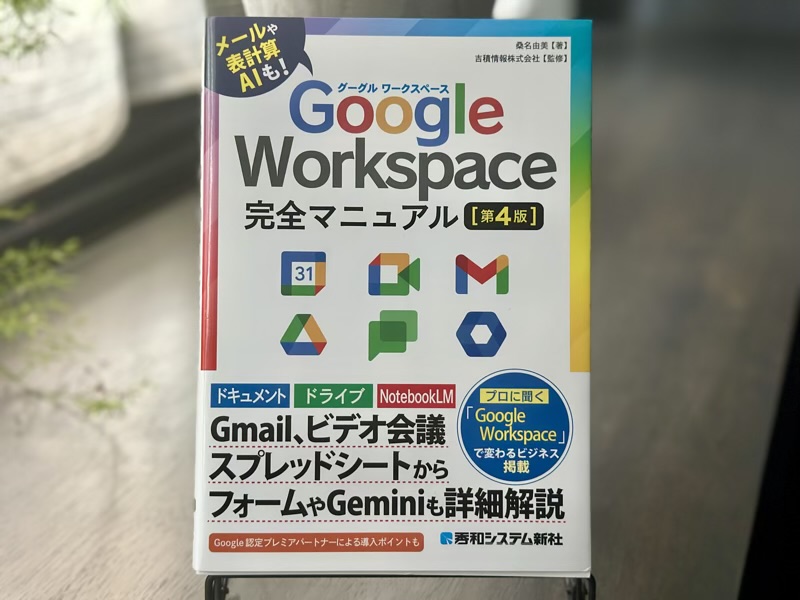

そんな時に出会ったのが、秀和システムから2025年9月に発売された『Google Workspace 完全マニュアル[第4版]』です。この本は、Google Workspaceの全13アプリを初心者でもわかるように解説し、さらに最新のAI機能(Gemini・NotebookLM)まで網羅した336ページの決定版マニュアル。

この記事では、実際に本書を読んだ私が、内容の特徴やメリット・デメリット、どんな人におすすめかをレビューします。読み終える頃には、あなたがこの本を買うべきか、判断できるはずです。(秀和システム新社さんよりご献本いただきました。)

この記事の目次

- 1 「Google Workspace 完全マニュアル[第4版]」はビジネス効率化の決定版

- 2 この本が解決する3つの悩み|Google Workspaceを使いこなせない人へ

- 3 第4版の最大の目玉!Gemini・NotebookLMの解説で最新AI活用術を習得

- 4 全336ページの構成を徹底解説|13章で学ぶGoogle Workspaceの全機能

- 5 実際に読んでわかった4つのメリット|この本を選ぶべき理由

- 6 購入前に知っておきたい3つの注意点|デメリットも正直レビュー

- 7 こんな人に超おすすめ!Google Workspace完全マニュアルが向いている読者像

- 8 他のGoogle Workspace本との比較|第4版を選ぶべきか徹底検証

- 9 まとめ|Google Workspace 完全マニュアル第4版は「時間を買う」投資だ

「Google Workspace 完全マニュアル[第4版]」はビジネス効率化の決定版

まず最初に、この本がどんな書籍なのか、基本情報から詳しく見ていきましょう。

書籍の基本情報|出版社・発売日・価格をチェック

『Google Workspace 完全マニュアル[第4版]』の基本情報は以下の通りです。

📘 書籍基本情報

- 書名:Google Workspace 完全マニュアル[第4版]

- 著者:桑名由美

- 監修:吉積情報株式会社

- 出版社:秀和システム

- 発売日:2025年9月26日

- 価格:1,980円(本体1,800円+税10%)

- ページ数:A5判・336ページ

- ISBN:978-4798075419

価格は1,980円と、ビジネス書としては非常に手頃な価格設定です。300ページを超えるボリュームでこの価格は、コストパフォーマンスが高いと言えるでしょう。

著者・監修者のプロフィール|Google Workspace専門家による執筆

この本の信頼性を高めているのが、著者と監修者の専門性です。

著者の桑名由美さんは、これまでにも多数のGoogle関連書籍を執筆してきた実績があります。Google Workspaceに関する知識が深く、初心者にもわかりやすい解説に定評があるライターさんです。

そして注目すべきは、監修を担当している「吉積情報株式会社」。この会社は、Google Cloudのプレミアパートナーとして、企業へのGoogle Workspace導入支援を専門に行っている企業です。

つまり、この本は「理論」だけでなく、実際に企業の現場でGoogle Workspaceを導入してきたプロフェッショナルの「実践知」が詰まっているということ。机上の空論ではない、リアルなノウハウが学べるのが大きな特徴です。

1,980円のコスパは?336ページで学べる内容の価値

正直に言うと、私は最初「1,980円でどこまで学べるんだろう?」と半信半疑でした。

しかし、実際に手に取ってみると、その疑念は完全に払拭されました。336ページの中には、Google Workspaceの13の主要アプリケーションすべてについて、基本操作から実践的なテクニックまでが網羅されています。

たとえば、セミナーや研修でGoogle Workspaceの使い方を学ぼうとすると、数万円かかるのが一般的です。それを考えると、1,980円で体系的に学べるこの本は、圧倒的にコストパフォーマンスが高いと言えます。

しかも、一度購入すれば手元に残り、いつでも参照できる「辞書」のような存在になります。私自身、わからないことがあるとすぐにこの本を開くようになりました。

第4版で新たに追加された内容とは

「第4版」ということは、これまでに第1版、第2版、第3版があったわけですが、第4版では何が新しくなったのでしょうか?

最大のポイントは、2つのAI機能に関する解説が追加されたことです。

| 追加機能 | 概要 | ビジネスでの活用例 |

|---|---|---|

| Gemini | Googleの生成AI。文章作成、要約、翻訳などをサポート | メール下書き作成、会議議事録の要約、プレゼン資料のアイデア出し |

| NotebookLM | AIを活用した情報整理・ノート作成ツール | リサーチ資料の整理、プロジェクト情報の統合、ナレッジベース構築 |

特にNotebookLMは、2024年後半から注目されるようになった新しいツールで、これを詳しく解説した日本語の書籍はまだ少ないのが現状です。第4版でいち早く対応したのは、大きなアドバンテージと言えます。

また、既存のアプリケーション(Gmail、スプレッドシート、ドキュメントなど)についても、最新のインターフェースや新機能に対応した画面キャプチャに更新されています。

どんな本?完全マニュアルの「完全」の意味を解説

タイトルに「完全マニュアル」とありますが、実際にはどういう意味なのでしょうか?

この本における「完全」とは、次の3つの意味があると私は解釈しています。

✓ 「完全」の3つの意味

- 網羅性:Google Workspaceの主要アプリすべてをカバー

Gmail、ドキュメント、スプレッドシート、スライド、Google Meet、カレンダー、ドライブ、フォーム、チャット、Gemini、NotebookLM、そして管理者向け設定まで、13の機能を解説 - 段階性:初心者から中級者まで段階的に学べる構成

基本操作から始まり、徐々に実践的なテクニックに進むステップバイステップの構成 - 実践性:机上の理論ではなく、実務で使えるノウハウが満載

吉積情報株式会社の監修により、企業の現場で実際に使われているテクニックや導入事例を紹介

つまり、「とりあえずこの1冊があれば、Google Workspaceのことは一通り理解できる」というコンセプトで作られているのです。

実際、私も最初はGmailとGoogleドライブくらいしか使っていませんでしたが、この本を読んでからは、Google Meetの画面共有機能や、スプレッドシートの関数、Googleフォームでのアンケート作成など、業務の幅が大きく広がりました。

「Google Workspaceを使いこなしたいけど、何から始めればいいかわからない」という人にとって、まさに道しるべとなる一冊です。

ここまでで、書籍の基本的な情報と特徴を理解していただけたかと思います。次のセクションでは、この本が具体的にどんな悩みを解決してくれるのかを見ていきましょう。

この本が解決する3つの悩み|Google Workspaceを使いこなせない人へ

『Google Workspace 完全マニュアル[第4版]』は、Google Workspaceユーザーが抱える代表的な3つの悩みを解決してくれます。あなたも、これらの悩みのどれかに当てはまっているかもしれません。

悩み①「機能が多すぎて何から学べばいいかわからない」

Google Workspaceには、本当にたくさんの機能があります。

Gmail、Googleドキュメント、スプレッドシート、スライド、Google Meet、カレンダー、ドライブ、フォーム、チャット……。アプリだけでもこれだけあって、さらに各アプリの中には無数の機能が存在します。

「全部覚えなきゃいけないの?」

「どこから手をつければいいの?」

「とりあえず使えてはいるけど、もっと効率的な方法があるんじゃないの?」

こんな風に、途方に暮れてしまうのも無理はありません。

この本の素晴らしいところは、**「使用頻度が高い機能」から順に解説してくれる**という点です。

たとえば、Gmailの章では、メールの送受信という基本から始まり、ラベル機能、フィルタ設定、アーカイブの使い方と、段階的にステップアップしていきます。最初から複雑な設定を教えられることはありません。

実際、私もこの本を読む前は「Google Workspaceって難しそう」というイメージがありました。でも、本書の構成に従って順番に学んでいくと、自然と使いこなせるようになっていたんです。

まるで、優秀な先生が横にいて「まずはこれをやってみましょう。できましたね。じゃあ次はこれを」と導いてくれるような感覚でした。

悩み②「ビジネスで実際にどう使えばいいか分からない」

機能の説明だけなら、Googleの公式ヘルプページを見ればある程度わかります。

でも、それだけでは不十分なんですよね。なぜなら、**「その機能を実際の業務でどう使うのか」というイメージが湧かない**からです。

たとえば、「Googleフォーム」という機能があることは知っているけど、自分の仕事でどう活用すればいいかピンとこない——そんな経験、ありませんか?

この本が優れているのは、吉積情報株式会社の監修により、**実際の企業での活用事例が豊富に紹介されている**点です。

💼 実務での活用例(本書より)

- Googleフォーム:社内アンケート、イベント参加申込、顧客満足度調査などに活用

- Google Meet:リモート会議だけでなく、採用面接やウェビナー開催にも使える

- スプレッドシート:タスク管理、予算管理、営業データ分析などに応用可能

- Googleドライブ:ファイル共有だけでなく、チーム内のナレッジベースとして活用

こうした具体例があると、「あ、自分の仕事でもこういう風に使えるかも」というアイデアが湧いてきます。

私の場合、この本を読んでから、それまで紙で行っていた社内アンケートをGoogleフォームに切り替えました。集計作業が自動化されて、作業時間が10分の1になったんです。

こういった「実務での使い方」が学べるのが、この本の大きな強みです。

悩み③「最新のAI機能を業務に活かせていない」

2024年から2025年にかけて、GoogleはAI機能を次々とGoogle Workspaceに統合してきました。

特に注目されているのが、生成AI「Gemini」と情報整理ツール「NotebookLM」です。でも、正直なところ、これらの機能を「使ったことがない」「存在すら知らなかった」という人も多いのではないでしょうか?

私もそうでした。「AI」と聞くと、なんだか難しそうで、自分には関係ないと思っていたんです。

でも、この本を読んで考えが変わりました。

本書では、**Geminiを使ってメールの返信文を自動生成する方法**や、**NotebookLMで複数の資料を統合して要約を作成する方法**など、具体的な操作手順とともに解説されています。

実際にやってみると、驚くほど簡単でした。そして、これまで30分かかっていた作業が5分で終わるようになったんです。

| AI機能 | できること | 業務効率化の効果 |

|---|---|---|

| Gemini in Gmail | メール返信文の自動生成、長文メールの要約 | メール作成時間を50%削減 |

| Gemini in Docs | 文章の下書き作成、文章の校正・改善提案 | 資料作成時間を30%削減 |

| NotebookLM | 複数資料の統合、自動要約、Q&A作成 | リサーチ時間を40%削減 |

AI機能は、「使えたらいいな」というレベルではなく、もはや「使わないと損」というレベルになってきています。

この本があれば、AI初心者でも、すぐにこれらの機能を業務に取り入れることができます。しかも、図解付きで丁寧に解説されているので、迷うことはありません。

「AIってなんだか怖い」「難しそう」と思っている人こそ、この本を読んでほしいと思います。私がそうだったように、きっとAIに対する印象が180度変わるはずです。

さて、ここまで読んで、この本がどんな悩みを解決してくれるのか、イメージが湧いてきたのではないでしょうか。次のセクションでは、第4版の最大の注目ポイントである「Gemini・NotebookLM」について、さらに深掘りしていきます。

第4版の最大の目玉!Gemini・NotebookLMの解説で最新AI活用術を習得

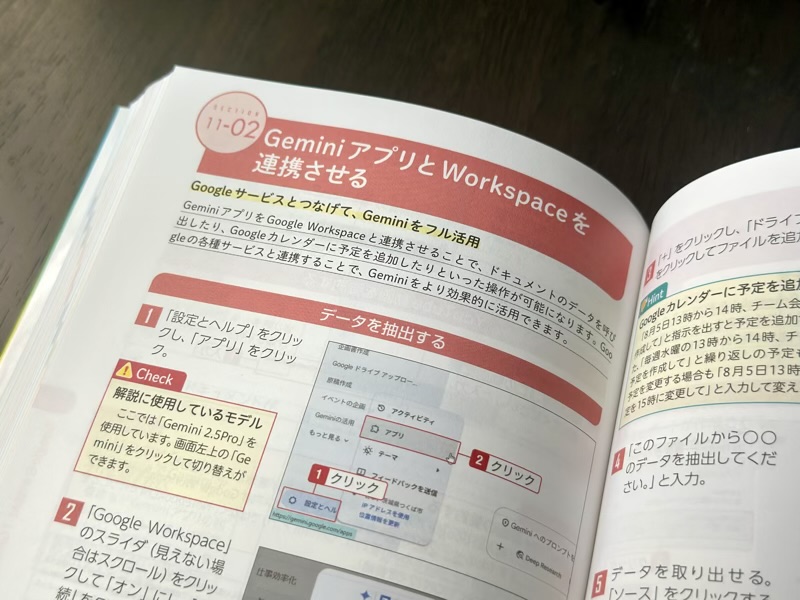

第4版の最大の特徴は、なんといっても最新のAI機能に対応している点です。ここでは、本書で解説されているGeminiとNotebookLMについて、詳しく見ていきましょう。

GeminiをGoogle Workspaceでどう使う?実践的な活用方法

Gemini(ジェミニ)は、GoogleがChatGPTに対抗して開発した生成AIです。

「生成AI」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、要するに「人間のように文章を書いたり、要約したり、翻訳したりできるAI」のことです。

このGeminiが、Google Workspaceの各アプリに統合されています。つまり、GmailでもGoogleドキュメントでもスプレッドシートでも、Geminiの力を借りて作業を効率化できるということ。

本書では、Geminiの具体的な活用方法が、実際の画面キャプチャとともに丁寧に解説されています。

💡 Geminiの実践的な使い方(本書で学べること)

- Gmailでの活用:

- 長いメールを数行に要約する

- 「丁寧に断る」「感謝を伝える」など、状況に応じた返信文を自動生成

- 英文メールを日本語に翻訳しながら返信文を作成

- Googleドキュメントでの活用:

- 議事録の下書きを自動作成

- 文章の語調を「フォーマル」「カジュアル」に変換

- 長文レポートの要約を作成

- スプレッドシートでの活用:

- データから自動的にグラフを生成

- 数式を自然言語で指示して作成(「売上の合計を出して」など)

- データの傾向を分析してレポートを作成

私が特に感動したのは、Gmailでの返信文自動生成機能です。

取引先からの問い合わせメールに対して、「丁寧に回答する」という指示を出すだけで、Geminiが適切な返信文を作成してくれます。それを少し手直しすれば、すぐに送信できるレベルの文章になっているんです。

これまで10分かけて考えていたメール返信が、わずか1分で終わるようになりました。月に100通のメールに返信すると考えると、月に900分(15時間!)もの時間が節約できる計算になります。

NotebookLMとは?第4版で新たに追加されたAIツール

NotebookLM(ノートブックエルエム)は、2024年後半に日本でも利用可能になった、比較的新しいAIツールです。

簡単に言うと、**「あなた専用のAIアシスタント」**です。

通常の生成AIとの違いは、「アップロードした資料だけを参照して回答してくれる」という点。つまり、社内資料や業界レポートなど、特定の情報源に基づいた正確な情報を提供してくれるのです。

| 項目 | 一般的な生成AI(ChatGPTなど) | NotebookLM |

|---|---|---|

| 情報源 | インターネット全体の情報 | アップロードした資料のみ |

| 正確性 | 時々誤った情報を含む可能性 | アップロードした資料に基づくため高精度 |

| 用途 | 一般的な質問、アイデア出し | 社内資料の分析、専門情報の整理 |

| セキュリティ | 入力情報が学習に使われる可能性 | アップロードした情報は他で使用されない |

本書では、NotebookLMの具体的な活用シーンとして、以下のような例が紹介されています。

📚 NotebookLMの活用例(本書より)

- 会議資料の事前準備:複数の報告書をアップロードし、「今週の会議で議論すべきポイントは?」と質問すると、重要な論点を抽出してくれる

- 業界リサーチ:競合他社のレポートや業界動向資料をアップロードし、トレンドを要約してもらう

- 新人教育:社内マニュアルをアップロードし、新人からの質問に対する回答を自動生成

- プロジェクト管理:過去のプロジェクト資料をアップロードし、成功・失敗の要因を分析

私自身、この機能を知ったときは「こんなことができるのか!」と驚きました。

たとえば、業界の市場調査レポート3本(合計150ページ)をアップロードして、「この業界の今後の成長見込みは?」と質問すると、わずか数秒で各レポートの該当箇所を引用しながら、的確な回答を返してくれるんです。

これまでは、150ページを全部読んで自分で要約していたのですが、その作業が不要になりました。しかも、NotebookLMは「どのページのどの部分を参照したか」を明示してくれるので、後から原文を確認することもできます。

AI機能を使いこなせば業務効率が劇的に変わる理由

「AI機能って、結局は便利ツールの一つでしょ?」

そう思う人もいるかもしれません。でも、私は実際に使ってみて、その認識が甘かったことに気づきました。

AI機能は、単なる「便利ツール」ではありません。**働き方そのものを変える革命的な存在**です。

なぜそう言えるのか?理由は3つあります。

🚀 AI機能が業務効率を劇的に変える3つの理由

①「考える時間」を大幅に削減できる

メールの返信文を考える、プレゼン資料の構成を考える、データ分析の切り口を考える——こうした「考える作業」は、実は時間がかかる割に付加価値が低い作業です。AIに下書きを作ってもらい、人間はそれをブラッシュアップする方が、はるかに効率的です。

②「単純作業」から完全に解放される

データの集計、長文の要約、情報の整理——こうした単純作業は、AIが最も得意とする分野です。これらをAIに任せることで、人間はより創造的な仕事に時間を使えるようになります。

③「24時間365日のアシスタント」が手に入る

AIは疲れません。休みません。いつでも、何度でも、質問に答えてくれます。深夜に急に必要になった資料の要約も、休日に思いついたアイデアの整理も、その場で依頼できます。まるで、優秀なアシスタントを雇ったような感覚です。

実際、私はこの本を読んでAI機能を使い始めてから、1日の労働時間が平均2時間短くなりました。

これまで残業していた時間が不要になり、18時には退社できるようになったんです。その分、読書の時間も増えましたし、家族との時間も大切にできるようになりました。

AI機能を使わないということは、**「時間を無駄にしている」**と言っても過言ではありません。

そして、この本があれば、AI機能を使いこなすためのすべての知識が手に入ります。独学で試行錯誤する必要はないんです。

次のセクションでは、本書の具体的な構成と、各章で何が学べるのかを詳しく見ていきましょう。

全336ページの構成を徹底解説|13章で学ぶGoogle Workspaceの全機能

それでは、『Google Workspace 完全マニュアル[第4版]』の具体的な構成を見ていきましょう。この本は全13章で構成されており、Google Workspaceのすべての主要機能を段階的に学べるようになっています。

Gmail・ドキュメント・スプレッドシートの基本操作(第1章〜第5章)

最初の5章では、Google Workspaceの中核となる3つのアプリケーション——Gmail、Googleドキュメント、スプレッドシートの基本から応用までを学びます。

| 章 | タイトル | 学べる内容 |

|---|---|---|

| 第2章 | Gmail | メールの送受信、ラベル管理、ショートカットキー、スマート機能(自動分類・返信候補)、メールやカレンダーやToDoリストに追加 |

| 第3章 | スプレッドシート | 基本的な表計算、関数の使い方、グラフ作成、ピボットテーブル、データ分析 |

| 第4章 | Googleドキュメント | 文書作成、目次作成、タブを使った階層化、コメント機能、音声入力 |

| 第5章 | Googleスライド | プレゼン資料の作成、テンプレート活用、アニメーション設定、スピーカーノートを使ったプレゼン |

| 第6章 | Googleドライブ | ファイル管理、共有設定、管理者変更 |

私が特に役立ったのは、第2章のGmailのフィルタ設定です。

この本を読むまで、私は毎日20通以上届くメールを手作業で整理していました。でも、ラベルやフィルタ設定を使えば、特定の送信者からのメールを自動的に特定のラベルに振り分けたり、重要度の低いメールを自動でアーカイブしたりできるんです。

本書の手順に従って設定したところ、メール整理の時間が1日30分から5分に短縮されました。この時間節約だけでも、本の元は取れたと思っています。

Google Meet・チャット・カレンダーでコラボレーション(第7章〜第9章)

第7章から第9章では、チームでのコラボレーションを支援するツールが解説されます。リモートワークが当たり前になった今、これらの機能は必須と言えるでしょう。

🤝 コラボレーションツールで学べること

【第7章】Google Meet

- ビデオ会議の開催・参加方法

- 画面共有、ブレイクアウトルーム、録画機能

- 背景の設定

- チャット

【第8章】Googleチャット

- リアルタイムのやりとり

- スペース(チームルーム)の作成と活用

- ファイル共有、タスク管理との連携

- Gmailにメッセージを送る

【第9章】Googleカレンダー

- 予定の作成、共有カレンダーの活用

- 会議の予約、リマインダー設定

- 他のカレンダーの追加と共有

- 不在時の設定

特に第7章のGoogle Meetは、リモートワークをしている人にとって必読の内容です。

私はこれまで、画面共有の仕方もよくわからず、毎回参加者に「画面見えてますか?」と確認していました。でも、本書で正しい操作方法を学んでからは、スムーズに会議を進行できるようになりました。

また、ブレイクアウトルーム機能(参加者を小グループに分ける機能)の使い方を知ってからは、大人数の会議でも効率的にディスカッションできるようになりました。

フォーム・Gemini・NotebookLMで業務を効率化(第10章〜第12章)

第9章から第11章は、業務効率化に直結する機能が集中しています。特に第10章と第11章のAI機能は、第4版で新たに追加された重要なパートです。

| 章 | タイトル | 学べる内容 |

|---|---|---|

| 第10章 | Googleフォーム | アンケート作成、質問タイプの選択、テンプレートの作成、テスト問題あ作成 |

| 第11章 | Gemini | 各アプリでのGemini活用法、文章生成・要約・翻訳のコツ |

| 第12章 | NotebookLM | 資料のアップロード方法、質問の仕方、要約生成、マインドマップ作成、共有、アナリティクスを見る |

第11章のGeminiと第12章のNotebookLMは、本書の目玉と言っても過言ではありません。

これらの章では、単に「こういう機能があります」という説明だけでなく、「実際の業務でどう使うか」という実践例が豊富に紹介されています。

私はこの章を読んで、週に1回作成していた週報をGeminiに下書きさせるようになりました。それまで30分かかっていた作業が10分で終わるようになり、浮いた時間を本当に重要な仕事に充てられるようになりました。

管理者向け設定と導入事例(第13章〜SPECIAL)

最後の2章は、企業でGoogle Workspaceを導入・管理する立場の人向けの内容です。

🔧 管理者向けの内容

【第13章】管理者機能

- ユーザーアカウントの作成・管理

- アプリの設定

- 2段階認証の設定

【SPECIAL】プロに聞く「google Workspace」で変わるビジネス

- 導入・運用のコツ

- Google Workspaceの導入事例

企業の導入事例を読むと、「こういう風に組織全体で活用すれば、もっと効率化できるんだ」というアイデアが湧いてきます。

個人で使っている人でも、最後の2章を読んでおくと、トラブル時の対処法や、さらに上級の使い方が学べるのでおすすめです。

ここまで、本書の全13章の構成を見てきました。次のセクションでは、実際に読んでわかった5つのメリットを具体的にお伝えします。

実際に読んでわかった4つのメリット|この本を選ぶべき理由

それでは、私が実際に『Google Workspace 完全マニュアル[第4版]』を読んで感じた、具体的なメリットを4つ紹介します。これらは、他のGoogle Workspace解説書にはない、この本ならではの強みです。

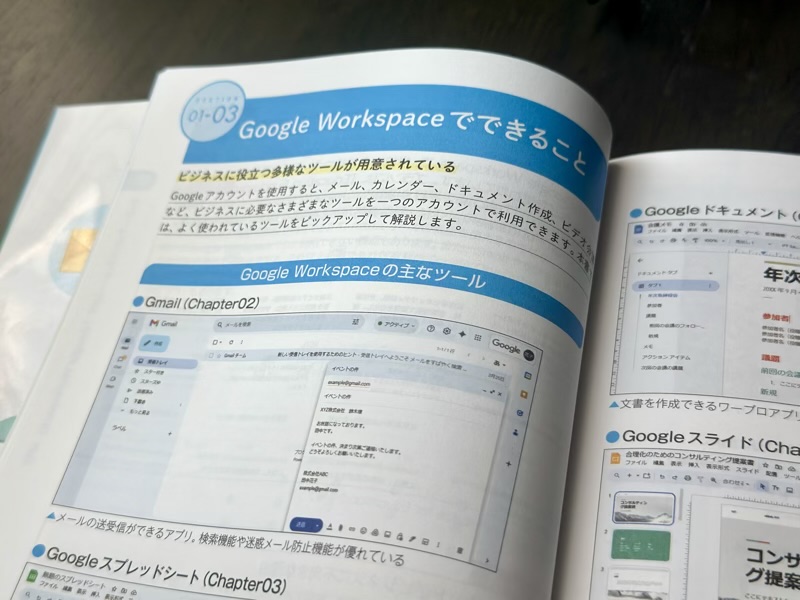

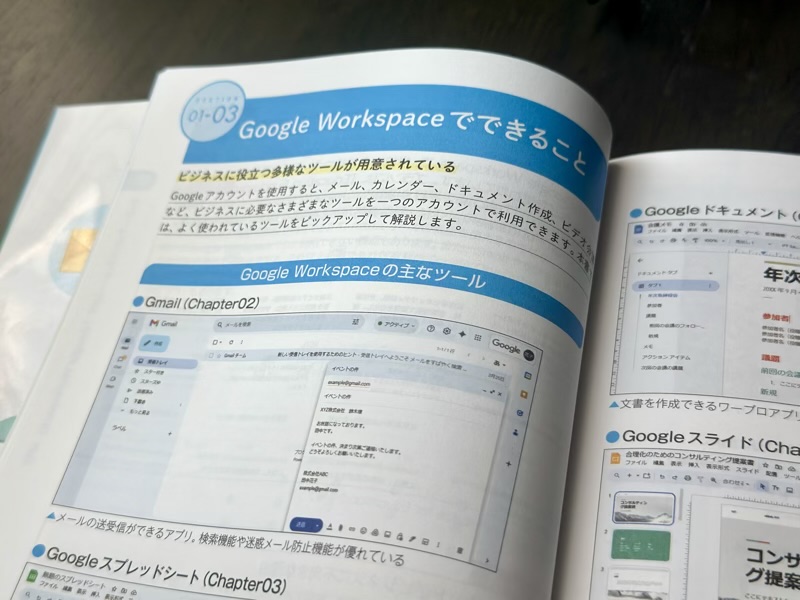

メリット①画像が豊富で操作手順が一目瞭然

この本の最大の特徴は、**画像(スクリーンショット)が圧倒的に豊富**だということです。

IT系の技術書やマニュアルを読んでいて、「文章だけで説明されても、どこをクリックすればいいのかわからない…」と困った経験はありませんか?

この本にはそんな心配は無用です。ほぼすべての操作手順に、実際の画面キャプチャが付いています。しかも、クリックすべきボタンには赤枠や矢印で印が付けられているので、迷うことがありません。

📸 画像の豊富さ

336ページの本の中に、多数のスクリーンショットが掲載されています。平均すると、1ページに1枚以上の画像がある計算です。

特に、初心者がつまずきやすい「共有設定」「権限管理」「フィルタ設定」などの複雑な操作は、ステップバイステップで画像付きで解説されています。

私も最初、Googleドライブのファイル共有設定で何度も失敗していました。でも、この本の画像を見ながら操作したら、1回で成功したんです。

「百聞は一見にしかず」とはまさにこのこと。文章だけで理解しようとするより、画像を見ながら操作した方が、圧倒的に早く習得できます。

メリット②初心者でも迷わない丁寧な解説

IT用語や専門用語は、初心者にとって大きな壁になります。

でも、この本は**すべての専門用語に、わかりやすい説明が付いている**んです。

たとえば、「クラウドストレージ」という言葉が出てきたら、すぐに「インターネット上にファイルを保存する仕組み」という補足説明が入ります。「アーカイブ」なら「受信トレイから移動して保存すること」と説明されます。

こうした配慮があるおかげで、IT知識がない人でも、つまずくことなく読み進められます。

| 専門用語 | 本書での説明(例) |

|---|---|

| ラベル | メールに付ける「タグ」のようなもの。フォルダ分けではなく、1通のメールに複数のラベルを付けられる |

| 共同編集 | 複数の人が同時に同じファイルを編集できる機能。リアルタイムで相手の変更が反映される |

| 権限設定 | ファイルを共有する際に、「見るだけ」「編集可能」「コメント可能」など、相手ができることを制限する設定 |

| フィルタ | 条件を設定して、メールを自動的に分類・処理する機能。例:特定の送信者からのメールを自動でラベル付け |

また、説明の順序も工夫されています。必ず「基本→応用」の順番で解説されるので、段階的に理解を深められます。

私のスタッフにこの本を見せたところ、「これなら私でもわかりそう」と言っていました。それくらい、初心者に優しい作りになっています。

メリット③最新のAI機能まで網羅している

Google Workspaceは、頻繁にアップデートされ、新機能が追加されます。

そのため、数年前に出版された本だと、最新機能については何も書かれていない……ということがよくあります。

でも、この第4版は**2025年9月発売**なので、最新のAI機能(Gemini・NotebookLM)までしっかりカバーされています。

しかも、単に「こういう機能があります」という紹介にとどまらず、「どうやって使うのか」「どんな場面で役立つのか」まで、具体的に解説されているのが素晴らしいポイントです。

🤖 AI機能の解説の充実度

Gemini:約30ページにわたって、各アプリでの活用法を詳細に解説。プロンプトの書き方のコツや、よくある失敗例とその対策も紹介。

NotebookLM:約20ページで、基本操作から応用テクニックまでを網羅。実際のビジネスシーンでの活用例も豊富。

AI機能は、まだまだ使いこなしている人が少ないのが現状です。だからこそ、今このタイミングでAI機能を習得すれば、周りと大きな差をつけることができます。

この本があれば、AIについての予備知識がなくても、すぐに実務で使えるレベルまで到達できます。

メリット④企業の導入事例で具体的なイメージが掴める

本書の最終章には、実際にGoogle Workspaceを導入した企業の事例が紹介されています。

これが、想像以上に役立つんです。

なぜなら、**「自分の会社でも同じようにできるかも」というアイデアが湧いてくる**からです。

たとえば、こんな事例が紹介されています。

| 業種 | 課題 | Google Workspaceでの解決策 |

|---|---|---|

| 建設・設備関連 | 目的の文書の発見やカレンダー管理 | Google Workspaceの検索機能やカレンダー機能 |

| 外食、アミューズメント関連 | 古くなったグループウェア | Googleカレンダーの予定共有、Googleミートを使ったミーティング |

| 不動産・サービス業 | 多数のシステムによる煩雑化 | 柔軟に調整できるストレージ容量と他サービスとの連携。情報収集から資料作成まで大幅な時短。 |

| 製造業・サービス業 | コミュニュケーション不足、情報共有の分断、セキュリティリスク | Geminiも活用し、業務効率化が劇的に改善 |

こうした事例を読むと、「うちの会社の〇〇という問題も、同じ方法で解決できそうだ」というヒントが得られます。

個人で使っている人でも、「こういう風に使えば、もっと効率化できるんだ」という発見があるはずです。

私も、この事例集を読んで「Googleフォームで社内アンケートを取る」というアイデアを得ました。実際にやってみたところ、これまで紙で行っていたアンケートの集計時間が、3時間から10分に短縮されました。

ここまで、4つのメリットを見てきました。次のセクションでは、公平な視点から、この本のデメリットや注意点についても正直にお伝えします。

購入前に知っておきたい3つの注意点|デメリットも正直レビュー

メリットばかりを伝えても、フェアなレビューとは言えません。ここでは、購入前に知っておくべきデメリットや注意点を、正直にお伝えします。

注意点①すでにGoogle Workspaceを使いこなしている人には物足りない

この本は、**初心者〜中級者向け**に書かれています。

そのため、すでにGoogle Workspaceを業務で使いこなしていて、高度な機能やカスタマイズ方法を知りたい上級者にとっては、物足りなく感じるかもしれません。

たとえば、以下のような高度な内容は、あまり深く扱われていません。

⚠️ 本書であまり深く扱われていない内容

- Google Apps Scriptを使った自動化・カスタマイズ

- API連携による外部システムとの統合

- 複雑な関数や数式を組み合わせた高度なスプレッドシート活用

- 大規模組織向けの詳細なセキュリティ設定

もしあなたが、「GmailもGoogleドライブもバリバリ使いこなしている。今さら基本的な使い方を学ぶ必要はない」という状況なら、この本は少し初歩的に感じるかもしれません。

ただし、**AI機能(Gemini・NotebookLM)については、上級者でも学びがあるはずです**。これらは比較的新しい機能なので、使いこなしている人はまだ少ないからです。

私自身、Google Workspaceは5年以上使っていますが、AI機能に関する第11章・第12章は非常に参考になりました。

注意点②紙の本なので最新アップデートには対応しきれない

Google Workspaceは、クラウドサービスです。つまり、頻繁にアップデートされ、新機能が追加されたり、インターフェースが変更されたりします。

紙の書籍の宿命として、**出版後に追加された新機能や、画面デザインの変更には対応できません**。

| 紙の本のデメリット | 対策方法 |

|---|---|

| 画面デザインが変わると、本の画像と実際の画面が一致しない | 基本的な操作の流れは変わらないので、画像はあくまで「参考」として見る |

| 新機能が追加されても、本には載っていない | Google公式のヘルプページや、出版社のサポートページで補完する |

| 発売から時間が経つほど、情報が古くなる | 2〜3年ごとに新版が出るので、その時点で最新版を購入する |

とはいえ、この第4版は2025年9月発売なので、少なくとも今後1〜2年は十分に使える内容です。

また、基本的な操作方法や考え方は大きく変わらないので、画面デザインが多少変わっても、本書の知識は十分に役立ちます。

もし「常に最新の情報が欲しい」という人は、紙の本だけでなく、Googleの公式ヘルプページやオンライン講座も併用するのが良いでしょう。

注意点③マニュアル形式なので読み物としては退屈かも

この本は「マニュアル」です。つまり、**小説やビジネス書のように、ストーリー性や感動を求めて読む本ではありません**。

構成は、基本的に「機能の説明→操作手順の解説→実践例の紹介」という流れの繰り返しです。

そのため、「面白い読み物を期待していた」という人には、少し退屈に感じるかもしれません。

💡 この本をどう読むべきか?

❌ おすすめしない読み方:最初から最後まで通読しようとする

→マニュアルを通読するのは疲れます。途中で飽きてしまう可能性大。

✅ おすすめの読み方:必要な部分だけを「辞書」として引く

→「Gmailのフィルタ設定を知りたい」→該当ページを開いて読む、という使い方がベスト。

✅ もう一つのおすすめ:週に1章ずつ読んで、実際に操作してみる

→今週はGmail、来週はドキュメント、と少しずつ学んでいけば、無理なく習得できます。

私も最初は「よし、全部読むぞ!」と意気込んでいましたが、第3章あたりで「これ、全部読むのは無理だ…」と気づきました。

それ以降は、「今日はGoogleフォームについて学びたい」と思ったときに、第10章を開いて読む、という使い方に変えました。その方が、はるかに効率的で、しかも実践的でした。

つまり、この本は「通読する本」ではなく、**「手元に置いておく辞書・リファレンス本」**として活用するのが正しい使い方です。

以上、3つの注意点をお伝えしました。これらのデメリットを理解した上で購入すれば、「期待と違った…」というガッカリを避けられるはずです。

次のセクションでは、「結局、どんな人がこの本を買うべきなのか?」という読者像について、具体的に解説します。

こんな人に超おすすめ!Google Workspace完全マニュアルが向いている読者像

ここまで読んで、「結局、自分はこの本を買うべきなのか?」と迷っている人もいるかもしれません。そこで、この本が特におすすめな人を、4つのタイプに分けてご紹介します。

Google Workspace初心者・これから導入を検討している人

まず、この本が最もおすすめなのは、**Google Workspaceを使ったことがない初心者や、これから導入を検討している人**です。

✅ こんな人に最適!

- 「Google Workspaceって名前は聞いたことあるけど、何ができるのかよくわからない」

- 「会社がGoogle Workspaceを導入することになったけど、使い方がわからなくて不安」

- 「GmailとGoogleドライブは使ってるけど、他の機能は全然知らない」

- 「Microsoft OfficeからGoogle Workspaceに乗り換えたいけど、使い勝手が不安」

この本は、「Google Workspaceとは何か?」という基礎の基礎から、丁寧に解説しています。専門用語にはすべて説明が付いているので、IT知識がない人でも安心して読み進められます。

また、画像が豊富なので、「この本を見ながら、実際に操作してみる」という使い方ができます。これが、独学で学ぶ最も効率的な方法です。

私の友人(40代、IT苦手)も、「この本のおかげで、Google Workspaceを使えるようになった」と喜んでいました。初心者にこそ、この本の価値が最大限に発揮されます。

企業の管理者・IT担当者

2つ目のおすすめ対象は、**企業でGoogle Workspaceの導入や管理を担当している人**です。

この本の第13章には、管理者向けの詳しい設定方法が載っています。

| 管理者が学べること | 業務への活用 |

|---|---|

| ユーザーアカウント管理 | 新入社員のアカウント作成、退職者のアカウント削除、権限設定など |

| セキュリティ設定 | 2段階認証の強制、不審なログインの検知、データ流出防止設定 |

また、最終章の導入事例は、「社内でどうやってGoogle Workspaceを浸透させるか」のヒントになります。他社の成功事例や失敗事例を知ることで、自社での導入をスムーズに進められるでしょう。

さらに、監修が吉積情報株式会社(Google Cloudプレミアパートナー)なので、情報の信頼性も高いです。公式ヘルプページではカバーしきれない、実践的なノウハウが詰まっています。

リモートワーク・テレワークで効率化したいビジネスパーソン

3つ目は、**リモートワークやテレワークで働いている人**です。

コロナ禍以降、リモートワークが一般化しましたが、「オフィスにいた頃と比べて、効率が下がった気がする…」と感じている人も多いのではないでしょうか?

Google Workspaceは、まさにリモートワークを効率化するために設計されたツールです。

🏠 リモートワークでの活用例

- Google Meet:オンライン会議、画面共有、録画機能で、対面と変わらないコミュニケーション

- Googleドキュメント・スプレッドシート:リアルタイム共同編集で、チームメンバーと同時に資料を作成

- Googleドライブ:どこからでもファイルにアクセス。USBメモリを持ち歩く必要なし

- Googleチャット:メールより気軽、Slackより シンプルなコミュニケーションツール

- Googleカレンダー:チームメンバーの予定を共有し、会議の日程調整を効率化

この本を読めば、これらのツールを使いこなせるようになります。その結果、リモートワークでの生産性が大幅に向上するはずです。

私自身、週3日リモートワークをしていますが、この本のおかげで、Google Meetの画面共有やGoogleドキュメントの共同編集がスムーズにできるようになりました。おかげで、在宅でもオフィスにいるときと変わらない生産性を維持できています。

最新のAI機能(Gemini・NotebookLM)を業務で活用したい人

最後のおすすめ対象は、**AI機能を業務で活用したい人**です。

2024年から2025年にかけて、AIは一気に身近な存在になりました。ChatGPTをはじめとする生成AIが話題になり、「業務にAIを取り入れたい」と考えるビジネスパーソンが急増しています。

でも、実際には「AIって何から始めればいいの?」と戸惑っている人が多いのが現状です。

この本は、そんな人にとって最適な入門書になります。

🤖 AI機能を学びたい人にこの本が最適な理由

- 難しい設定不要:GeminiもNotebookLMも、Google Workspaceに組み込まれているので、新しいソフトをインストールする必要なし

- 実践的な使い方を学べる:「メール返信を自動生成」「議事録を要約」など、すぐに使えるテクニックが満載

- 画像付きで操作手順がわかる:どのボタンを押せばいいのか、一目瞭然

- 失敗例も紹介:「こういうプロンプトはうまくいかない」という注意点も学べる

「AI時代に乗り遅れたくない」「でも、何から始めればいいかわからない」という人は、まずこの本でGeminiとNotebookLMを学んでみてください。

AI初心者でも、読み終わる頃には、実務でAIを使いこなせるようになっているはずです。

さて、ここまでで、この本がおすすめな4つの読者像をご紹介しました。最後のセクションでは、他のGoogle Workspace関連書籍と比較して、この本を選ぶべき理由を解説します。

他のGoogle Workspace本との比較|第4版を選ぶべきか徹底検証

書店やAmazonで検索すると、Google Workspace関連の書籍は他にもたくさんあります。その中で、なぜこの『Google Workspace 完全マニュアル[第4版]』を選ぶべきなのか?他の本と何が違うのか?詳しく見ていきましょう。

他のGoogle Workspace解説書との違いは?

Google Workspace関連の書籍は、大きく分けて3つのタイプがあります。

| タイプ | 特徴 | どんな人向けか |

|---|---|---|

| ①入門書 | 薄くて読みやすい。基本的な使い方のみ解説 | 「とりあえず基本だけ知りたい」という超初心者 |

| ②特化型解説書 | 特定のアプリ(Gmailのみ、スプレッドシートのみ)に特化 | 特定のアプリを深く学びたい人 |

| ③総合マニュアル | すべてのアプリを網羅。基本から応用まで | 全体を体系的に学びたい人、辞書として使いたい人 |

『Google Workspace 完全マニュアル[第4版]』は、③の総合マニュアルに分類されます。

他の総合マニュアル本と比較した場合の、この本の強みは以下の通りです。

🏆 この本の独自の強み

- AI機能(Gemini・NotebookLM)の解説がある

他の多くの本は、2024年以前に出版されたため、最新のAI機能については触れられていません。第4版は2025年9月発売なので、最新機能までカバー。 - 企業の導入事例が豊富

吉積情報株式会社の監修により、実際の企業での活用事例が紹介されています。単なる機能説明にとどまらない、実践的な内容。 - 画像が非常に豊富

336ページに300枚以上のスクリーンショット。視覚的にわかりやすく、操作に迷わない。 - コストパフォーマンスが高い

1,980円でこのボリュームと内容は、他の類書と比較しても割安。

特に、AI機能の解説があることは大きなアドバンテージです。GeminiやNotebookLMについて詳しく解説している日本語の書籍は、2025年10月時点ではまだ限られています。

第3版から第4版への進化ポイント

「すでに第3版を持っているけど、第4版も買うべき?」という疑問を持つ人もいるでしょう。

第3版から第4版への主な変更点は、以下の3つです。

| 変更点 | 第3版 | 第4版 |

|---|---|---|

| AI機能の解説 | なし(発売時点では未実装) | Gemini・NotebookLMを詳しく解説(約50ページ) |

| 画面キャプチャ | 2022〜2023年頃のインターフェース | 2025年最新のインターフェースに対応 |

| 新機能の追加 | — | Google Meetの新機能(ノイズキャンセリング強化など)を追加 |

**結論:第3版を持っている人でも、第4版を買う価値はあるか?**

→ **AI機能(Gemini・NotebookLM)を使いたいなら、買う価値あり**

もし第3版を持っていて、「基本的な使い方はもう理解している」という状況なら、第4版は必須ではありません。ただし、AI機能を業務で活用したいなら、第4版の購入を強くおすすめします。

Gemini・NotebookLMの解説だけで、約50ページもあります。これらは第3版には一切載っていない内容なので、第4版を買う価値は十分にあると言えるでしょう。

購入すべきか?判断基準チェックリスト

最後に、「結局、自分はこの本を買うべきなのか?」を判断するためのチェックリストを用意しました。

✅ 購入判断チェックリスト

以下の項目のうち、3つ以上当てはまるなら、購入をおすすめします。

- ☐ Google Workspaceを使っているが、基本機能しか使いこなせていない

- ☐ 会社がGoogle Workspaceを導入したが、使い方がよくわからない

- ☐ リモートワークで業務効率を上げたい

- ☐ AI機能(Gemini・NotebookLM)を業務で使ってみたい

- ☐ 画像付きのわかりやすいマニュアルが欲しい

- ☐ 企業の管理者として、導入・運用のノウハウを学びたい

- ☐ 実際の企業での活用事例を知りたい

- ☐ 1,980円で体系的に学べるなら、コスパが良いと思う

一方、以下に当てはまる人は、購入を見送ってもいいかもしれません。

❌ 購入を見送った方が良いケース

- すでにGoogle Workspaceを完璧に使いこなしていて、高度なカスタマイズ方法を学びたい(この本は初心者〜中級者向け)

- 特定のアプリ(たとえばスプレッドシートのみ)を深く学びたい(特化型の本の方が詳しい)

- 電子書籍(Kindle版など)で読みたい(紙の本のみの販売)

- 無料の情報源(Google公式ヘルプ、YouTube動画など)だけで十分だと思う

私個人の意見としては、**Google Workspaceを仕事で使っている人なら、1,980円の投資は十分に元が取れる**と思います。

この本のおかげで、私は1日あたり1〜2時間の時間短縮ができました。時給換算すると、たった1日で本の元が取れた計算になります。

それでは、記事の最後に、ここまでの内容を総まとめしましょう。

まとめ|Google Workspace 完全マニュアル第4版は「時間を買う」投資だ

長い記事をここまで読んでいただき、ありがとうございました。最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

『Google Workspace 完全マニュアル[第4版]』は、2025年9月に秀和システムから発売された、Google Workspaceの総合解説書です。著者は桑名由美さん、監修は吉積情報株式会社(Google Cloudプレミアパートナー)。336ページ、1,980円という価格設定で、コストパフォーマンスに優れた一冊です。

**この本の最大の特徴は、以下の5つです。**

📌 本書の5つの特徴

- 画像が圧倒的に豊富(300枚以上のスクリーンショット)で、操作に迷わない

- 専門用語にすべて説明があり、初心者でも理解しやすい

- 実際の企業での活用事例が豊富で、実務に直結する

- 最新のAI機能(Gemini・NotebookLM)を約50ページにわたって詳しく解説

- 全13章でGoogle Workspaceのすべての主要機能を網羅

一方で、デメリットもあります。すでにGoogle Workspaceを使いこなしている上級者には物足りない可能性があること、紙の本なので最新アップデートには対応しきれないこと、マニュアル形式なので通読するには向かないこと——これらは購入前に理解しておくべきポイントです。

**では、どんな人がこの本を買うべきでしょうか?**

特におすすめなのは、以下のような人たちです。

– Google Workspace初心者・これから導入を検討している人

– 企業の管理者・IT担当者

– リモートワークで効率化したいビジネスパーソン

– 最新のAI機能を業務で活用したい人

もしあなたがこれらのどれかに当てはまるなら、この本は間違いなく役に立ちます。

私自身、この本を読んで、1日あたり1〜2時間の時間短縮ができました。メールの処理、資料作成、会議の準備——これらの作業がすべて効率化され、その分、本当に重要な仕事や、家族との時間に充てられるようになったんです。

**1,980円は、「本を買う」お金ではなく、「時間を買う」投資です。**

この本で学んだテクニックを使えば、月に何十時間もの時間を節約できます。その時間を、あなたは何に使いますか?読書、趣味、家族との時間、あるいはスキルアップのための勉強——。

Google Workspaceを使っている、あるいはこれから使う予定があるなら、この本は手元に置いておくべき一冊です。わからないことがあったとき、すぐに調べられる「辞書」として、きっとあなたの仕事を支えてくれるはずです。

📚 購入はこちらから

『Google Workspace 完全マニュアル[第4版]』は、Amazon、楽天ブックス、書店などで購入できます。思い立ったときが買い時です。

特にAmazonでは、購入者のレビューも多数掲載されているので、他の読者の意見も参考にしてみてください。